未選択

-

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

-

ヨウジヤマモトから新ラインプライバイラグネキカス誕生ニットウェアが中心

左) 14G天竺ポケットVネックニット 14G天竺ポケットニットドレス (Yohji Yamamoto)から、新ライン「(plyy by RAGNE KIKAS)」が誕生、2015年春夏コレクションよりデビュー。2015年1月2日(金)から全国のヨウジヤマモト店舗にて発売される。 ply は「使う」「作業する」を意味する言葉。ラテン語で「横たえた、折りたたむ、捻る」を意味する plicare から派生した語 apply の短縮形だ。ニットウェアの世界においてこの ply という言葉は、糸の太さを決める際に用いられる。

新ラインは、ニットウェアを中心に展開。ラインのニッティングのビジョンは、変わった色の組合せやユニークなディテールによって、気兼ねなく着られる「普通」のニットウェアを造ること。それらは、遊びに満ちたドレーピング、捻り、レイヤーなどといったニッティングの創造的側面と、そのアイディアを数学的な編み物の言葉に変換する技術的側面の融合により成り立っている。

素材は2種類の100%コットン、コットン・混、コットン・ヴィスコース混の厳選された4種類の糸を使用。多彩な表情を持ちながら、様々な年代の人が身に付けることのできるコレクションを展開していく。 ■ラグネ・キカス(Ragne KIKAS)

1984年、編み物や縫い物、かぎ針編みなど伝統的なハンドクラフトがまだ生活や教育の一部として残る国、エストニアに生まれる。5歳の頃から母親のもとで編み物を始める。ハンブルグ応用科学大学にてファッションデザインを専攻し、本格的に編み物に熱中。イエール国際 写真フェスティバル2012にて、卒業制作 Dress Code Defensive を発表し、賞並びに市民賞を受賞。審査員長は山本耀司。その後バーバリー靴コピーヨウジヤマモト社に入社。2013-14年秋冬コレクションより、ヨウジヤマモト ファム(Yohji Yamamoto FEMME)のニットウェアを担当。 【アイテム情報】

新ライン「プライ バイ ラグネ キカス(plyy by RAGNE KIKAS)」

発売日:2015年1月2日(金)

発売場所:

価格帯:2015Sボッテガヴェネタ財布コピーSは42,000円~65,000円PR -

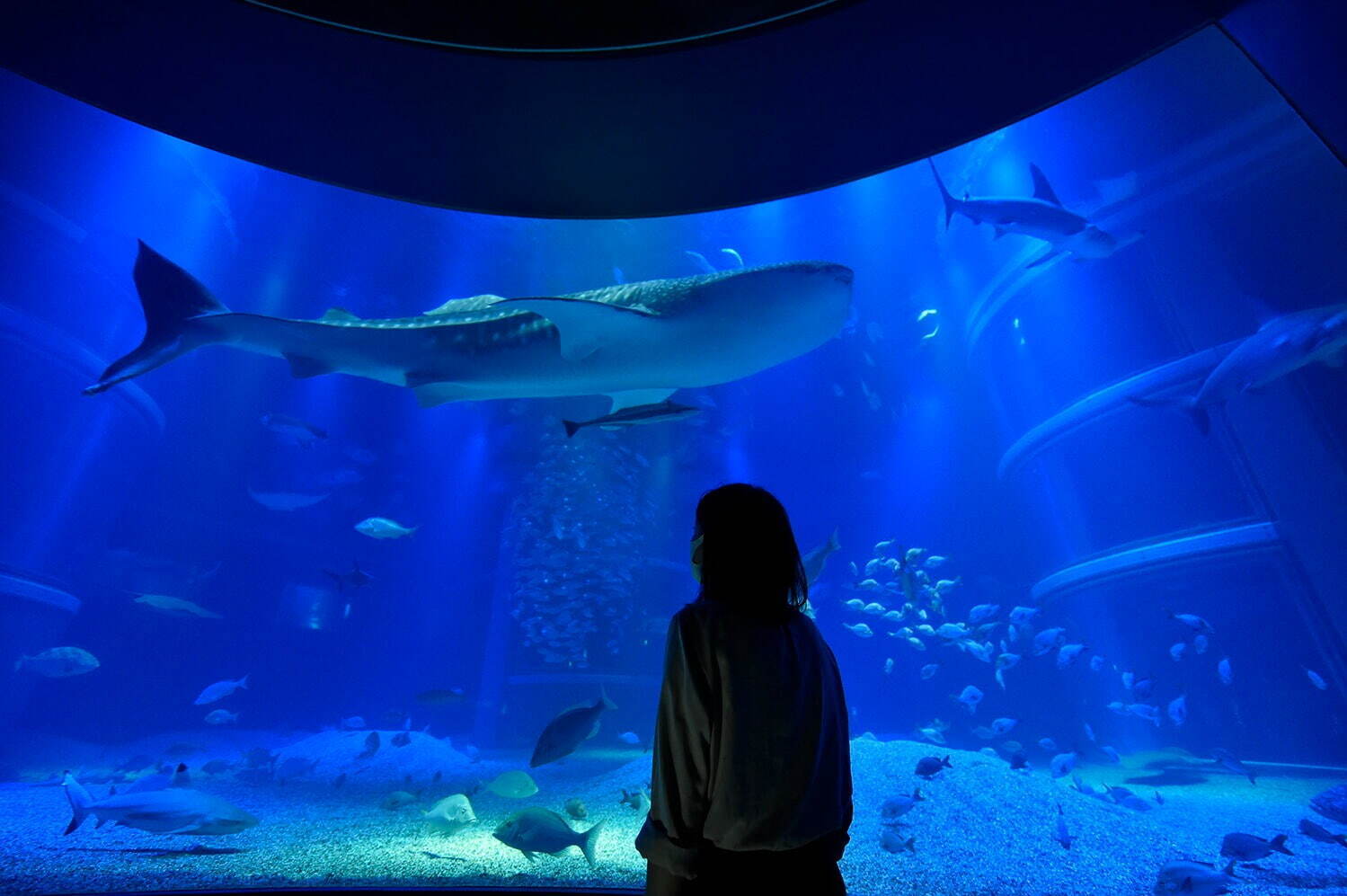

大阪・海遊館閉店後の水族館で夜イベント静寂な海の世界をゆったり体感

大阪の水族館・海遊館で夜イベント「閉館後の海遊館 ~心を満たす、静寂の海~」が、2022年2月14日(月)から2月27日(日)まで期間限定で開催される。完全予約制イベントとなる。“閉店後の水族館”で大人の夜イベント

海遊館は、閉店後の静かな水族館を舞台に、平日17:30~、土日は18:30~の夜時間のみオープンする期間限定イベントを実施する。館内は、照明を落とし、昼間とはひと味違った大人の空間に。BGMも止めた静寂な世界では、海の生き物たちをじっくりと観察することができる。

海遊館は、閉店後の静かな水族館を舞台に、平日17:30~、土日は18:30~の夜時間のみオープンする期間限定イベントを実施する。館内は、照明を落とし、昼間とはひと味違った大人の空間に。BGMも止めた静寂な世界では、海の生き物たちをじっくりと観察することができる。

大人の時間を過ごせるようにと、限定ドリンク付きのオプションも選択可能に。参加は、16パネライ時計コピー歳以上の大人1名限定、または、40歳以上の2名限定のどちらかのみとなっており、閉館後ならではの特別感のある水族館をゆったりと堪能することができる。【詳細】「閉館後の海遊館 ~心を満たす、静寂の海~」<事前予約制>

開催期間:2022年2月14日(月)~2月27日(日)

時間:平日 17:30~20:00、土日:18:30~20:30

※最終入館時間枠は終了の1時間前。

場所:海遊館(大阪府大阪市港区海岸通1-1-10)

料金:

<おひとりさま編>

開催期間:2022年2月14日(月)~2月20日(日)

平日 1名 3,400円(※18:50~19:00のみ 3,200円/名)、土日祝 1名 3,600円(※19:20~19:30のみ 3,400円/名)

<おふたりさまオトナ編>

開催期間:2022年2月21日(月)~2月27日(日)

平日 2名 6,800円(※18:50~19:00のみ 6,400円/2名)、土日祝 2名 7,200円(※19:20~1ブランド帽子コピー9:30のみ 6,800円/2名)

※ドリンク付オプションは上記料金に+600円/名

チケット発売日:2022年2月1日(火)~

※10分毎の入館時間枠を選択。 -

篠田桃紅展東京オペラシティアートギャラリーで墨による抽象表現をはじめ活動の全貌を紹介

展覧会「篠田桃紅展」が、東京オペラシティアートギャラリーにて、2022年4月16日(土)から6月22日(水)まで開催される。篠田桃紅の活動の全貌を紹介

篠田桃紅《熱望》2001年 公益財団法人岐阜現代美術財団蔵(しのだ とうこう)は、前衛書から出発し、墨による独自の抽象表現の領域を切り開いた作家だ。1913年に中国・大連で生まれ、戦後間もなくニューヨークに渡った桃紅は、欧米の抽象絵画と日本の前衛書が響きあうなかで高い評価を獲得。帰国後は、書と絵画、文字と形象という二分法に囚われない、墨による抽象表現と空間表現を確立し、他の追随を許さない位置を占めた。

篠田桃紅《熱望》2001年 公益財団法人岐阜現代美術財団蔵(しのだ とうこう)は、前衛書から出発し、墨による独自の抽象表現の領域を切り開いた作家だ。1913年に中国・大連で生まれ、戦後間もなくニューヨークに渡った桃紅は、欧米の抽象絵画と日本の前衛書が響きあうなかで高い評価を獲得。帰国後は、書と絵画、文字と形象という二分法に囚われない、墨による抽象表現と空間表現を確立し、他の追随を許さない位置を占めた。 篠田桃紅《結》1988/1998年 公益財団法人岐阜現代美術財団蔵展覧会「篠田桃紅展」では、桃紅の長きにわたる活動の全貌を紹介。初期から晩年に至る約130点の作品と資料を展示するとともに、その広い射程と現代性を今日の視点から探ってゆく。初期から晩年に至る仕事を紹介シャネル時計コピー

篠田桃紅《結》1988/1998年 公益財団法人岐阜現代美術財団蔵展覧会「篠田桃紅展」では、桃紅の長きにわたる活動の全貌を紹介。初期から晩年に至る約130点の作品と資料を展示するとともに、その広い射程と現代性を今日の視点から探ってゆく。初期から晩年に至る仕事を紹介シャネル時計コピー 篠田桃紅《墨》1955年 鍋屋バイテック会社蔵書家として出発した桃紅は、文字の制約から離れ、自由な形象を生みだすようになる。1956年から58年にかけての渡米後は、張りのある太い線や面によって構成される純粋な抽象表現に到達。また、連作を通して造形上のひとつのを徹底して追求し、晩年には人間の感性的な体験のあらゆる局面が豊かに凝縮された表現に到達した。

篠田桃紅《墨》1955年 鍋屋バイテック会社蔵書家として出発した桃紅は、文字の制約から離れ、自由な形象を生みだすようになる。1956年から58年にかけての渡米後は、張りのある太い線や面によって構成される純粋な抽象表現に到達。また、連作を通して造形上のひとつのを徹底して追求し、晩年には人間の感性的な体験のあらゆる局面が豊かに凝縮された表現に到達した。 篠田桃紅《明皎》1960年代 鍋屋バイテック会社蔵本展では、初期の《墨》や《習作》、強く骨太な造形が確立された渡米後の《明皎》や《遠つ代》、1970年代以降に手がけられた連作の重要作、そして晩年の《道》など、初期から晩年にわたる作品を一堂に集め、桃紅の仕事の全貌を紹介。滲みやかすれ、濃淡など、墨が生みだす豊かなニュアンスも楽しみたい。建築関係の仕事にも着目桃紅は建築とのコラボレーションにも積極的に携わり、壁書、壁画、襖絵なども手がけている。そこには、1950年代から60年代にかけて、芸術のさまざまなジャンルを総合し、人間が生きる条件や環境を作り替えることが積極的に試みられていたという背景があった。会場では、といった巨匠との協働による建築関係の仕事にも光をあてる。展覧会概要展覧会「篠田桃紅展」

篠田桃紅《明皎》1960年代 鍋屋バイテック会社蔵本展では、初期の《墨》や《習作》、強く骨太な造形が確立された渡米後の《明皎》や《遠つ代》、1970年代以降に手がけられた連作の重要作、そして晩年の《道》など、初期から晩年にわたる作品を一堂に集め、桃紅の仕事の全貌を紹介。滲みやかすれ、濃淡など、墨が生みだす豊かなニュアンスも楽しみたい。建築関係の仕事にも着目桃紅は建築とのコラボレーションにも積極的に携わり、壁書、壁画、襖絵なども手がけている。そこには、1950年代から60年代にかけて、芸術のさまざまなジャンルを総合し、人間が生きる条件や環境を作り替えることが積極的に試みられていたという背景があった。会場では、といった巨匠との協働による建築関係の仕事にも光をあてる。展覧会概要展覧会「篠田桃紅展」

会期:2022年4月16日(土)〜6月22日(水)

会場:東京オペラシティ アートギャラリー(ギャラリー1・2)

住所:東京都新宿区西新宿3-20-2

開館時間:11:00〜19:00(入場は18:30まで)

休館日:月曜日(ただし5月2日は開ゴヤールバッグコピー館)

入館料:一般 1,200円(1,000円)、大・高生 800円(600円)、中学生以下 無料

※同時開催「収蔵品展073 1960‒80年代の抽象」「project N 86 諏訪未知」の入場料を含む

※( )内は各種割引料金

※障害者手帳の所持者および付添者1名は無料

※割引の併用および入場料の払い戻しは不可

※最新情報は随時美術館ウェブサイト、SNSおよび特設サイトにて告知

【問い合わせ先】

TEL:050-5541-8600 (ハローダイヤル) -

コンラッド大阪より春を先どる“桜”アフタヌーンティー桜ムースにアーモンドを忍ばせて

コンラッド大阪より「桜スパイラル?アフタヌーンティー」が、ホテル内「40スカイバー&ラウンジ」にて4月15日(月)まで開催される。

桜スパイラル?アフタヌーンティー 真っ白な螺旋階段型ティースタンドで振舞われる「桜スパイラル?アフタヌーンティー」。セイボリーは、「春烏賊と桜御飯」の握りや「桜鯛と苺のタルタル仕立て」など、春の食材をふんだんに使用。スイーツには、「生姜のシャンティを包んだ紫芋 手毬風」「アーモンドジョコンドを忍ばせた桜ムース」など、和を意識したメニューを用意した。

桜アフタヌーンティー また、3月1日(金)からは、ソファ席で寛ぎながら楽しめる「桜アフタヌーンティー」も開催。スイーツとセイボリー合わせて10種類のメニューを、和箪笥をにした漆塗りのティースタンドに乗せて提供する。ルイヴィトンケースコピー スイーツは、かわいいピンク色のドーム型スイーツ「桜フレーバーのホワイトチョコレートムース」や、フィナンシエに桜と苺の濃厚なペーストを忍ばせ桜の葉を粉砕したパウダーを散りばめた「桜と苺のフィナンシエ」を用意。また、春の花?ポピーと桜のクリームを絞ったタルト「桜と苺を乗せたポピークリームのタルトレット」に加え、桜茶を使用した「桜茶スコーン」など、桜をベースに遊び心を加えたメニューがラインナップする。 その他、コンラッド大阪のレストランやバーでは「桜プロモーション」と題シャネル時計コピーし、桜をテーマに特別なメニューを用意。気になる人は、是非チェックしてみてほしい。 【詳細】

■桜スパイラル?アフタヌーンティー

期間:2019年2月12日(火)~4月15日(月)

時間:1部 11:00~/11:30~/12:00~、2部 13:00~/13:30~/14:00~/14:30~、3部 15:30~/16:00~/16:30~/17:00~

※2時間制

料金:5,500円

場所:40スカイバー&ラウンジ(40階)

住所:大阪府大阪市北区中之島3丁目2-4

メニュー:

?セイボリーアイテム

太刀魚とフォアグラをフレッシュトマトサルサで/桜鯛と苺のタルタル仕立て、苺のピクルスと柚子、菊花/春烏賊と桜御飯/梅御飯といなり、鮪と卵焼き/神戸牛とビーツのゼリーを生雲丹と

?スイーツ

桜禅(SAKURA ZEN)アーモンドジョコンドを忍ばせた桜ムース/生姜のシャンティを包んだ紫芋 手毬風 クランチビスケットに乗せて/ダークチョコレートタルトとジャンドゥイヤガナッシュ、ヘーゼルナッツのロースト ■桜アフタヌーンティー

期間:2019年3月1日(金)~4月15日(月)

時間:1部 11:00~/11:30~/12:00~、2部 13:00~/13:30~/14:00~/14:30~、3部 15:30~/16:00~/16:30~/17:00~

※2時間制

料金:4,500円

場所:40スカシャネル時計コピーイバー&ラウンジ(40階)

メニュー:

?スイーツ

桜フレーバーのホワイトチョコレートムース/チョコレートタルト、グリオットチェリー、ガナッシュモンテ/桜と苺のフィナンシェ/桜と苺を乗せたポピークリームのタルトレット/パブロバ、生姜シャンティ、桜ゼリー/桜茶のスコーンとクランブル 苺ジャムとマスカルポーネチーズで

?セイボリー

ブリーチーズケーキと桜の塩漬け/桜鯛を桜の葉とでんぶと共に/桜茶ゼリーと海老/桜御飯、スモークサーモンといくら、塩漬け桜の葉 【予約?ブライトリング時計コピー問い合わせ先】

TEL:06-6222-0111(代表) -

リトゥンアフターワーズ2020年春夏コレクション新しいカタチの洋服は浮遊感を漂わせて

(writtenafterwards)の2020年春夏コレクションが、2019年11月9日(土)、東京?上野恩賜公園で発表された。

リトゥンアフターワーズがランウェイ形式のショーを行うのブルガリブレスレットコピーは2年振り。今回は国立博物館を正面に臨む上野恩賜公園?噴水広場を舞台に、一般客も観覧自由のオープンなショーを披露した。“フローティングノマド”浮遊感を表現した洋服たち

リトゥンアフターワーズがランウェイ形式のショーを行うのブルガリブレスレットコピーは2年振り。今回は国立博物館を正面に臨む上野恩賜公園?噴水広場を舞台に、一般客も観覧自由のオープンなショーを披露した。“フローティングノマド”浮遊感を表現した洋服たち 今季のテーマは“フローティングノマド”。“浮遊グッチブレスレットコピー”と“遊牧民”を意味するワードを掛け合わせたユニークなテーマを表す、アーティスティックなピースを展開した。

今季のテーマは“フローティングノマド”。“浮遊グッチブレスレットコピー”と“遊牧民”を意味するワードを掛け合わせたユニークなテーマを表す、アーティスティックなピースを展開した。浮遊感を表現すべく使用した特徴的な素材が“綿”。衣服には普段あまり使われることのない素材を服作りに取り入れることで洋服の新しい表現方法を提示した。常に前衛的な服作りを続けるリトゥンアフターワーズらしい試みだ。

また、通常のパターニングに使用する何倍もの生地量からスタートし、徐々に削り出していったボリューミーなシルエットも目を惹く。何かに縛られたり、囚われたりしない、ゆらゆらと自由に“浮遊”する物体の様相がそこには表れていた。“チェック”を大体的に用いて

登場するルックの中で多く見られたのがチェックの。「日本人が潜在的に好むチェックというパターンをいつか大々的に使ってみたかった。」と語るデザイナー?山縣本人も好きな、オーセンティックな柄をアイテムの随所に取り入れている。

格子の大きさ、チェックの柄の構成の仕方は様々。山縣が今季のコレクションを制作するにあたり考えたという“ダイバーシティ”のマインドを反映した。常に新しい“カタチ”を

リトゥンアフターワーズの作るプロダクトの特徴として常に存在するのが、“着る”という目的に留まらない洋服であるとグッチブレスレットコピーいうこと。今季のコレクションで最もその特徴が顕著に表れていたのが、モデルと並んでランウェイを闊歩した“着ぐるみ”だ。“もくもくさん”“藁人形”“”と名付けられたそれらの着ぐるみは、今季の特徴的な素材を用いティファニーイヤリングコピーて模った。

そのほかにも、モデルたちの頭上にはアートピースのようなを乗せたりと、新しいカタチのファッションを随所で表現。ショーの後「今後も新しい事をやっていきたい」と気概を覗かせた山縣の今後のクリエイションにグッチケースコピー期待したい。

プロフィール

HN:

No Name Ninja

性別:

非公開